Болгария на слуху у каждого. Но мало кому известно, что когда-то существовала и другая Болгария, где вместо православных храмов возвышались минареты, и которая могла стать важнейшим центром Европы.

Две Болгарии

В середине первого тысячелетия нашей эры, на огромной территории от Китая до Балкан, образовывались, сменяя друг друга, тюркские кочевые государства – каганаты.

В этом котле средневековой государственности на рубеже VI-VII веков, на территории Северного Кавказа возникло государство Великая Болгария. Однако практически сразу она попали под давление своего сильного соседа, сформировавшегося в тот же период, Хазарского каганата.

Под его натиском болгарское общество распалось. Часть двинулась на Запад и основала государство «Болгария», которое существует и поныне. Другая половина двинулась на северо-восток к реке Каме. Именно эти болгары, смешавшись с местным населением, вошли в историю под именем камских и волжских булгар. Плодородные земли, полные дичи леса и система рек способствовали быстрому оседанию кочевников. За сравнительно короткий период, в течение двух веков, на этой территории возникло крупное государство (конец IX века).

Почему ислам

Сочетание мусульманской архитектуры и среднерусских равнин приводили в недоумение многих путешественников.

Так фламандский монах-францисканец, знаменитый миссионер и

путешественник Гийом де Рубрук, писал в своих воспоминаниях: «Я не знаю,

каким образом закон Мухаммеда зашел так далеко на север».

1

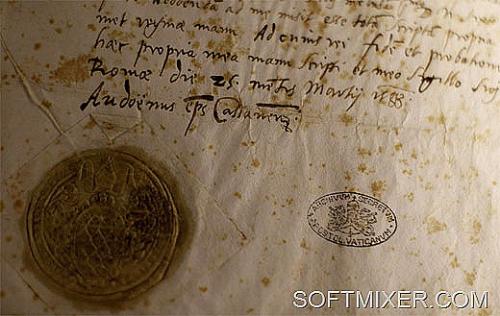

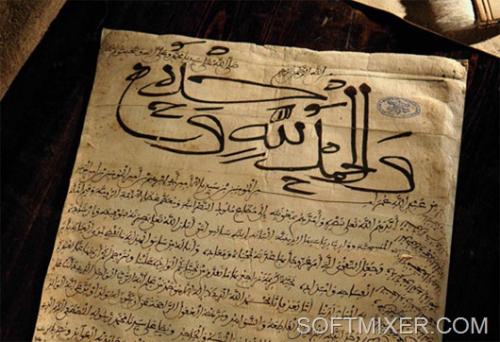

Свой

выбор веры Волжская Булгария сделала в 922 году, хотя предпосылки были и

раньше. Контакты булгар с исламским миром начали крепнуть уже в VIII

веке, после того, как Хазарский каганат был завоеван арабским

полководцем Мерваном бен Муххамедом.

С этим связана местная легенда, приведенная в книге булгарского историка Якуба Нугмана. Якобы один мусульманский купец прибыл в столицу Булгарии из Бухары. Был он человеком образованным, и в совершенстве владел искусством медицины. И случилось так, что царь с женой в это же время заболели тяжелой болезнью. Их лечили всеми известными тогда лекарствами, но недуг только усиливался. Прознал про это купец, и сказал, что может помочь в беде, но при условии, что они примут его веру. Они согласились и были исцелены, и «приняли ислам, и принял ислам народ их страны».

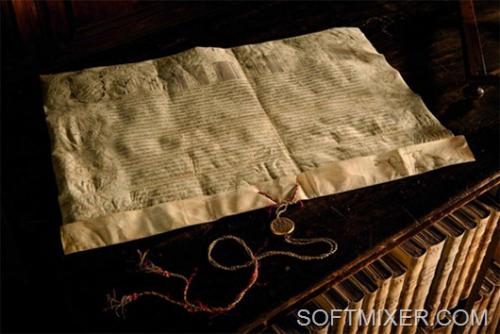

На деле, причина была более прозаическая. Булгарам нужна была помощь, чтобы противостоять ненавистному соседу – Хазарскому каганату. И такую помощь мог оказать тогдашний центр исламского мира - Багдадский халифат. В начале VIII века им была предоставлена финансовая помощь Булгарии в войне. Отношения с таким богатым и развитым союзником значительно повышала авторитет булгар и обеспечивала защиту, не говоря уже об экономическом подъеме – арабские страны были выгодным торговым рынком.

Однажды приняв ислам, булгары от своей веры более не отступались. Впоследствии, они пытались распространить ислам и дальше, предложив Владимиру Святославичу принять их религию в 986 году. Но через два года Русь приняла крещение, пойдя другим путем.

С этим связана местная легенда, приведенная в книге булгарского историка Якуба Нугмана. Якобы один мусульманский купец прибыл в столицу Булгарии из Бухары. Был он человеком образованным, и в совершенстве владел искусством медицины. И случилось так, что царь с женой в это же время заболели тяжелой болезнью. Их лечили всеми известными тогда лекарствами, но недуг только усиливался. Прознал про это купец, и сказал, что может помочь в беде, но при условии, что они примут его веру. Они согласились и были исцелены, и «приняли ислам, и принял ислам народ их страны».

На деле, причина была более прозаическая. Булгарам нужна была помощь, чтобы противостоять ненавистному соседу – Хазарскому каганату. И такую помощь мог оказать тогдашний центр исламского мира - Багдадский халифат. В начале VIII века им была предоставлена финансовая помощь Булгарии в войне. Отношения с таким богатым и развитым союзником значительно повышала авторитет булгар и обеспечивала защиту, не говоря уже об экономическом подъеме – арабские страны были выгодным торговым рынком.

Однажды приняв ислам, булгары от своей веры более не отступались. Впоследствии, они пытались распространить ислам и дальше, предложив Владимиру Святославичу принять их религию в 986 году. Но через два года Русь приняла крещение, пойдя другим путем.

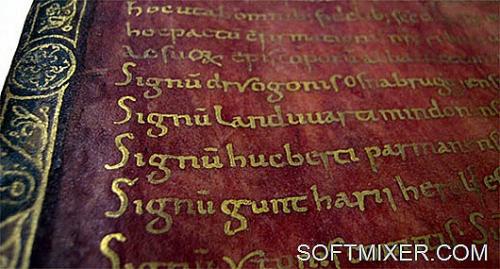

«Царство богатых городов»

После того как Святослав разгромил Хазарский каганат, у которого булгары находились в вассальной зависимости, последние быстро «поднялись», монополизировав весь Волжский торговый путь и торговлю с арабским востоком и Ираном. Причем, следуя обычным правилам торговли, они строго следили, чтобы русские продавцы мехами – популярным товаром на Востоке, не встречались с арабскими купцами.

Но не только посредничеством жила Волжская Булгария. По всему миру славились изделия их ремесленников: керамика, кожевенное дело. Лучшие сорта кожи в арабских странах назывались булгарскими. Вооружение тоже не отставало по качеству.

Булгарская армия могла позволить себе самое современное по тем временам оружие. Как писал арабский автор X века: «Булгары ездят верхом, имеют кольчугу и полное вооружение». А князь Владимир, во время своего похода на Волжскую Булгарию и вовсе усомнился в возможности подтвердить соглашения своего отца и добиться от булгар дани: «обутые в сапоги болгары дань давать не будут: надо искать лапотников». После этого, Киевская Русь заключила «Вечный мир» с Булгарией.

Развитые города были не только центром торговли, но и играли важную роль в военной стратегии булгар. Сильно укрепленные замки-городища служили важными форпостами по расширению территории государства. С приходом на новые земли булгарский князь ставил замок-городище.

Оно становилось центром этих земель, основным поставщиком изделий ремесленников, под защитой его высоких стен и валов купцы могли свободно проводить торговые операции. Так, постепенно, вся жизнь местных жителей концентрировалась вокруг нового города. Земля становилась булгарской. Этим можно объяснить, что, несмотря на военные поражения, которые терпели булгары, их территории только расширялись. Она распространилась на востоке – до земель современной Башкирии, на юге – до нынешнего Саратова, на западе – до Нижнего Новгорода. На Севере, граница, как таковая, отсутствовала, хотя волжские булгары освоили территорию вплоть до побережья Северного ледовитого океана. Отсюда и пошло историческое утверждение, что «булгаре в поле слабы, зато крепко держат города».

Меж двух огней

Великая

Волжская Булгария была не просто развитым, она была могучим

государством и, порой, даже опасным соседом Киевской Руси. Площадь

одного из крупнейших городов Волжской Булгарии – Биляра, была больше

средневековых Киева, Владимира и даже Парижа. Кто знает, где был бы

центр современной Европы, если б не нашествие мощного врага с Востока –

монголов.

Булгария оказалась первым государством, столкнувшимся с их дикими полчищами. Против кочевников не спасли даже хорошо укрепленные стены булгарских городов. Уже упомянутый нами Биляр, в 1236 году после долгой осады был взят и сравнен с землей.

По свидетельству очевидцев, «в течение нескольких дней монголы не оставили от города ничего, кроме его имени». Так, Европа потеряла один из самых крупных, наравне с тогдашним Константинополем, торговый и ремесленный центр.

Правда, от полного уничтожения Булгарию спасло быстрое принятие монголами ислама. В итоге, культура и народ Волжской Булгарии влились в состав Золотой орды и продолжили свое существование в новых условиях.

По крайней мере, находки монгольского периода соответствуют по виду ремесленным изделиям, изготавливающимся во время существования Волжской Булгарии. Новый расцвет продолжался до середины XIV века, когда в Золотой орде началась «Великая замятня» или междоусобицы, которые привели государство к краху.

Поднимающаяся на тот момент с колен Русь угрожала не только кочевникам, но и булгарам. В итоге, Булгария лишилась стратегически важных южных земель, перешедших к Москве. Самостоятельность сохранили лишь северные земли, с центром в Казани. Так началось формирование в Северном Поволжье нового государства – Казанского ханства, с новым этносом казанских татар.

Булгария оказалась первым государством, столкнувшимся с их дикими полчищами. Против кочевников не спасли даже хорошо укрепленные стены булгарских городов. Уже упомянутый нами Биляр, в 1236 году после долгой осады был взят и сравнен с землей.

По свидетельству очевидцев, «в течение нескольких дней монголы не оставили от города ничего, кроме его имени». Так, Европа потеряла один из самых крупных, наравне с тогдашним Константинополем, торговый и ремесленный центр.

Правда, от полного уничтожения Булгарию спасло быстрое принятие монголами ислама. В итоге, культура и народ Волжской Булгарии влились в состав Золотой орды и продолжили свое существование в новых условиях.

По крайней мере, находки монгольского периода соответствуют по виду ремесленным изделиям, изготавливающимся во время существования Волжской Булгарии. Новый расцвет продолжался до середины XIV века, когда в Золотой орде началась «Великая замятня» или междоусобицы, которые привели государство к краху.

Поднимающаяся на тот момент с колен Русь угрожала не только кочевникам, но и булгарам. В итоге, Булгария лишилась стратегически важных южных земель, перешедших к Москве. Самостоятельность сохранили лишь северные земли, с центром в Казани. Так началось формирование в Северном Поволжье нового государства – Казанского ханства, с новым этносом казанских татар.

Татьяна Шингурова