Посвящается всем, кому не даёт покоя богоизбранность

еврейского народа!

Антисемитизм – явление многослойное. Говорить о нём, в целом можно

бесконечно и, увы, безрезультатно. Он лежит за пределами логики, хотя и

ищет у неё оправданий, но а самом деле подпитывается лишь негативными

эмоциями. Одной из причин их возникновения, причин бушующих страстей

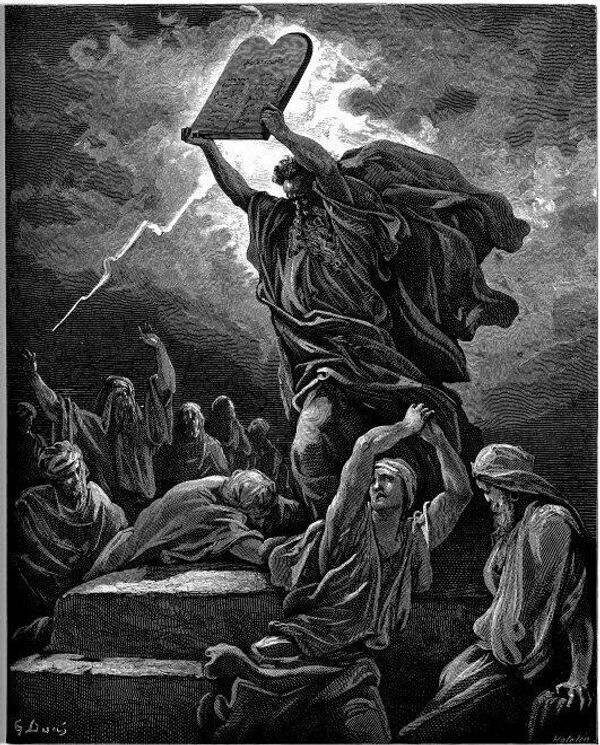

вокруг еврейского вопроса является идея богоизбранности еврейского

народа, отражённая, в частности, в первых пяти книгах Ветхом Завете

(Торе).

Сколько ненависти выливается ушатами за эту богоизбранность в виде отношения к ней других народов уже больше напоминающую проклятие! Сколько эмоций, какие обвинения!

Из богоизборанности напрямую выводят идеи превосходства евреев над другими народами, их стремлению к мировому господству, еврейском заговоре, и даже создание впервые в истории шовинизма и фашизма...

Никогда не относясь ни к той ни к другой стороне конфликта – ни к евреям, ни к антисемитам, и зная основные моменты истории становления древних религий, мне остаётся лишь недоумевать, слыша, как горячо и искренне евреев ненавидят за их богоизбранность.

А всё по незнанию…

Ведь обвинять евреев в фашизме на основе цитат из Ветхого Завета такая же глупость и нелепица, как если вдруг начать клеймить и ненавидеть фараонов за отсутствие в Древнем Египте парламентаризма и правового государства.

Сколько ненависти выливается ушатами за эту богоизбранность в виде отношения к ней других народов уже больше напоминающую проклятие! Сколько эмоций, какие обвинения!

Из богоизборанности напрямую выводят идеи превосходства евреев над другими народами, их стремлению к мировому господству, еврейском заговоре, и даже создание впервые в истории шовинизма и фашизма...

Никогда не относясь ни к той ни к другой стороне конфликта – ни к евреям, ни к антисемитам, и зная основные моменты истории становления древних религий, мне остаётся лишь недоумевать, слыша, как горячо и искренне евреев ненавидят за их богоизбранность.

А всё по незнанию…

Ведь обвинять евреев в фашизме на основе цитат из Ветхого Завета такая же глупость и нелепица, как если вдруг начать клеймить и ненавидеть фараонов за отсутствие в Древнем Египте парламентаризма и правового государства.

При чём тут фараоны и почему мне смешно смотреть на яростные потуги антисемитов требует, конечно, некоторого пояснения.

Начнём с того, что евреи – один из самых древнейших народов мира (их возраст около 3800-3500 лет). Сопоставимы с ними по такому солидному возрасту только армяне. В меньшей степени ассирийцы, греки и китайцы.

Последние, надо сказать, здесь вообще «не при делах». Названы лишь для «кучности» и ради справедливости, дабы им не обидно было. А то вдруг и они станут, не привели Господь, антисемитами.

Китайцы не при чём потому, что относятся они к другому историко-культурному и религиозному ареалу и с евреями напрямую в древности и в средневековье не сталкивались.

При анализе происхождения идеи еврейской богоизбранности для нас интересна, конечно, прежде всего, древность. Ибо именно тогда писался Ветхий Завет. Евреи являются народом не просто древним, а древне-восточным. И потому сопоставлять их уместно, прежде всего, с другими древневосточными народами.

Упомянутые выше греки, армяне и современные ассирийцы по религиозным воззрениям уже очень давно как христиане. Христианство происходит от иудаизма и, сравнивать, поэтому евреев с христианскими народами в формировании их религиозных идей смысла большого нет.

С кем же сравнивать? Увы, придётся с народами, которых сейчас уже не существует, но они были когда-то современниками древних евреев и жили ними бок о бок.

Начнём с того, что евреи – один из самых древнейших народов мира (их возраст около 3800-3500 лет). Сопоставимы с ними по такому солидному возрасту только армяне. В меньшей степени ассирийцы, греки и китайцы.

Последние, надо сказать, здесь вообще «не при делах». Названы лишь для «кучности» и ради справедливости, дабы им не обидно было. А то вдруг и они станут, не привели Господь, антисемитами.

Китайцы не при чём потому, что относятся они к другому историко-культурному и религиозному ареалу и с евреями напрямую в древности и в средневековье не сталкивались.

При анализе происхождения идеи еврейской богоизбранности для нас интересна, конечно, прежде всего, древность. Ибо именно тогда писался Ветхий Завет. Евреи являются народом не просто древним, а древне-восточным. И потому сопоставлять их уместно, прежде всего, с другими древневосточными народами.

Упомянутые выше греки, армяне и современные ассирийцы по религиозным воззрениям уже очень давно как христиане. Христианство происходит от иудаизма и, сравнивать, поэтому евреев с христианскими народами в формировании их религиозных идей смысла большого нет.

С кем же сравнивать? Увы, придётся с народами, которых сейчас уже не существует, но они были когда-то современниками древних евреев и жили ними бок о бок.

Кто же это? - Египтяне, вавилоняне и хетты.

Еврейский народ на протяжении древнейшего периода своей истории находился между двумя сильнейшими империями Египтом и Вавилоном (Месопотамией), попадая то под молот одной, то на наковальню другой. Хеттская империя в Малой Азии (совр. Турция) находилась слегка в стороне.

Но упомянуть о хеттах стоит хотя бы потому, что кроме Ветхого Завета никто о хеттах не сообщал. И только, когда в 19 в. их царство, наконец, откопали археологи, стало ясно, что Ветхий завет действительно отражает реальные исторические события. В него можно не только верить, но и исследовать, как исторический источник.

Египтяне, вавилоняне и хетты в отличие от древних евреев были народами крупными и государства у них были большие. Недаром их называют империями. Евреи напротив всегда народом были маленьким, и государство соответственно впоследствии имели небольшое. По сути дела еврейский народ, хоть и имел первоначально 12 колен, сопоставим с племенем достаточно скромных размеров. Особенно 18-13 вв. до н.э. на заре формирования народа этого и его религии.

Но не только это отличает евреев от других древних народов. Большие империи - современники евреев исповедовали многобожие.

В чём же причина таких внушительных пантеонов в Месопотамии, Египте и Хеттском царстве? В том, что к каждой природной стихии «был приставлен» особый бог? Не только.

Прежде всего, следует отметить, что ни одно государство каким бы большим оно ни становилось, изначально таким не было никогда. Государственные институты формируются вначале в маленьких обществах, племенах, городах, поселениях.

Только потом какой либо город, народ, племя, возвышается за счёт военных или политических усилий и, покоряя другие народы и племена, расширяет свою территорию. Именно так объединены в большие царства были шумерские и аккадские города-государства, египетские номы. По тому же принципу хетты, покоряя хаттов, хурритов и других соседей и расширили свои земли.

Но …«не хлебом единым жив человек!». Не только землёй и властью живут народы и государства. И как не говори о примате «производительных сил» и бытия, определяющего сознания, а народы и страны без идеологии жить никогда не могли. В древности их роль выполняли исключительно религии и культы.

Центром города, поселения был храм. Храм посвящался богу или богине. И маленький народ, племя, город-государство этому богу служил. Этот бог был залогом его удачи и покровителем в сложном и жестоком древнем мире.

Иными словами, каждый (!) маленький народ, племя город и даже посёлок, был тогда ИЗБРАН своим маленьким богом.

Например, шумерский город Ур был «избран» богом луны Сином, Вавилон - Марудком, Урук – богиней Иштар. Египетским Фивам покровительствовал Амон, городу Бусирису – Осирис, городу Буто – Исида. У хеттов тоже самое. Так, к примеру, была известна богиня солнца города Аринны. Кем были ИЗБРАНЫ жители древнегреческого города Афины в тот период когда греки были ещё многобожниками? Это называется – «догадайтесь с трёх» раз.

Объединяясь с другими племенами, землями и городами и создавая империи, народы вливались в них вместе со своими богами. Отсюда разрастались, пухли древние пантеоны. Почему в Египте два бога солнца – Амон и Ра?

Да потому что сначала было два Египта. Верхний – на юге и Нижний – на севере. Оба они возникли тоже не сразу, а в процессе объединения небольших областей – номов. Боги номов составили впоследствии древнеегипетский пантеон, а боги шумерских и аккадских городов стали богами вавилонян.

Хетты активно «принимали» к себе богов покорённых хаттов и хурритов. Хуррито-урартского, Тешуба, например, из города Куммия возвысли так, что практически отождествили со своим верховным богом.

Евреи же не объединялись ни с кем. Вместе со своим собственным богом они отправились в путешествие из Ура, не желая поклоняться лунному богу Сину или кому то ещё. Ушли искать свою страну и государство, строить свой город или, потому что в цветущей Месопотамии места маленькому бедуинскому племени «хабиру» не оказалось. Большой земли они тоже никогда не хотели. Всего лишь узенькую полоску средиземноморского пляжа…

Отношения евреев со своим богом были сугубо личные, как у афинян с Афиной, а у египетских фиванцев - с Амоном. У вавилонян - с Мардуком, а у урукцев - с Иштар.

Ветхий Завет, как священная книга пишет о богоизбранности, как раз в то время, когда ситуация, что у каждого племени или города был свой бог – встречалась на каждом шагу (!). И каждый народ своего бога любил считал и себя считал самыми лучшим.

Кстати, не было тогда понятия братства-равенства племен и народов. Суровое это было время. Не ты присоединишь кого, так завоюют тебя. Но, однако, не было тогда и фашизма с шовинизмом в современном понимании. Ситуация вечной войны племён была тогда естественной и нормальной. Вариантов просто не существовало.

Сквозь века всё это забылось. Одни евреи помнят о тех временах, потому что, не меняли своей религии на протяжении всех этих веков.

Другие древние народы или их потомки и преемники, населяющие ныне ареал, где жили и живут евреи, принимали со временем или христианство или ислам.

Еврейский народ на протяжении древнейшего периода своей истории находился между двумя сильнейшими империями Египтом и Вавилоном (Месопотамией), попадая то под молот одной, то на наковальню другой. Хеттская империя в Малой Азии (совр. Турция) находилась слегка в стороне.

Но упомянуть о хеттах стоит хотя бы потому, что кроме Ветхого Завета никто о хеттах не сообщал. И только, когда в 19 в. их царство, наконец, откопали археологи, стало ясно, что Ветхий завет действительно отражает реальные исторические события. В него можно не только верить, но и исследовать, как исторический источник.

Египтяне, вавилоняне и хетты в отличие от древних евреев были народами крупными и государства у них были большие. Недаром их называют империями. Евреи напротив всегда народом были маленьким, и государство соответственно впоследствии имели небольшое. По сути дела еврейский народ, хоть и имел первоначально 12 колен, сопоставим с племенем достаточно скромных размеров. Особенно 18-13 вв. до н.э. на заре формирования народа этого и его религии.

Но не только это отличает евреев от других древних народов. Большие империи - современники евреев исповедовали многобожие.

В чём же причина таких внушительных пантеонов в Месопотамии, Египте и Хеттском царстве? В том, что к каждой природной стихии «был приставлен» особый бог? Не только.

Прежде всего, следует отметить, что ни одно государство каким бы большим оно ни становилось, изначально таким не было никогда. Государственные институты формируются вначале в маленьких обществах, племенах, городах, поселениях.

Только потом какой либо город, народ, племя, возвышается за счёт военных или политических усилий и, покоряя другие народы и племена, расширяет свою территорию. Именно так объединены в большие царства были шумерские и аккадские города-государства, египетские номы. По тому же принципу хетты, покоряя хаттов, хурритов и других соседей и расширили свои земли.

Но …«не хлебом единым жив человек!». Не только землёй и властью живут народы и государства. И как не говори о примате «производительных сил» и бытия, определяющего сознания, а народы и страны без идеологии жить никогда не могли. В древности их роль выполняли исключительно религии и культы.

Центром города, поселения был храм. Храм посвящался богу или богине. И маленький народ, племя, город-государство этому богу служил. Этот бог был залогом его удачи и покровителем в сложном и жестоком древнем мире.

Иными словами, каждый (!) маленький народ, племя город и даже посёлок, был тогда ИЗБРАН своим маленьким богом.

Например, шумерский город Ур был «избран» богом луны Сином, Вавилон - Марудком, Урук – богиней Иштар. Египетским Фивам покровительствовал Амон, городу Бусирису – Осирис, городу Буто – Исида. У хеттов тоже самое. Так, к примеру, была известна богиня солнца города Аринны. Кем были ИЗБРАНЫ жители древнегреческого города Афины в тот период когда греки были ещё многобожниками? Это называется – «догадайтесь с трёх» раз.

Объединяясь с другими племенами, землями и городами и создавая империи, народы вливались в них вместе со своими богами. Отсюда разрастались, пухли древние пантеоны. Почему в Египте два бога солнца – Амон и Ра?

Да потому что сначала было два Египта. Верхний – на юге и Нижний – на севере. Оба они возникли тоже не сразу, а в процессе объединения небольших областей – номов. Боги номов составили впоследствии древнеегипетский пантеон, а боги шумерских и аккадских городов стали богами вавилонян.

Хетты активно «принимали» к себе богов покорённых хаттов и хурритов. Хуррито-урартского, Тешуба, например, из города Куммия возвысли так, что практически отождествили со своим верховным богом.

Евреи же не объединялись ни с кем. Вместе со своим собственным богом они отправились в путешествие из Ура, не желая поклоняться лунному богу Сину или кому то ещё. Ушли искать свою страну и государство, строить свой город или, потому что в цветущей Месопотамии места маленькому бедуинскому племени «хабиру» не оказалось. Большой земли они тоже никогда не хотели. Всего лишь узенькую полоску средиземноморского пляжа…

Отношения евреев со своим богом были сугубо личные, как у афинян с Афиной, а у египетских фиванцев - с Амоном. У вавилонян - с Мардуком, а у урукцев - с Иштар.

Ветхий Завет, как священная книга пишет о богоизбранности, как раз в то время, когда ситуация, что у каждого племени или города был свой бог – встречалась на каждом шагу (!). И каждый народ своего бога любил считал и себя считал самыми лучшим.

Кстати, не было тогда понятия братства-равенства племен и народов. Суровое это было время. Не ты присоединишь кого, так завоюют тебя. Но, однако, не было тогда и фашизма с шовинизмом в современном понимании. Ситуация вечной войны племён была тогда естественной и нормальной. Вариантов просто не существовало.

Сквозь века всё это забылось. Одни евреи помнят о тех временах, потому что, не меняли своей религии на протяжении всех этих веков.

Другие древние народы или их потомки и преемники, населяющие ныне ареал, где жили и живут евреи, принимали со временем или христианство или ислам.

Эти две религии, производные от иудаизма стали на беду евреям

мировыми.

На беду, потому что Бог, который был когда-то их «личным», племенным, национальным богом, стал теперь богом «общим». А вот избранными у него по-прежнему, согласно древним священным книгам, оставались только евреи, потому что первые в него поверили.

Другим народам теперь это кажется несправедливым. Потому как непонятно им, относительно молодым этносам, как это у «общего» единого Бога может быть только один избранный народ? Не понятно – потому что они давно не помнят своих племенных или городских богов, которыми тоже были, когда то избраны.

Итак, истерия вокруг богоизбранности евреев плод – исторического парадокса. Потому что богоизбранность как таковая - это реликт очень древних времён, почти 4000-летней давности, о котором кроме еврейской Библии никто уже и не помнит.

Поэтому еврейский фашизм-шовинизм на основе Торы звучит также глупо, как и обвинения в адрес фараонов в отсутствии в Древнем Египте парламента.

И также для меня дико слышать, как люди обижаются на религиозный текст, созданный задолго до нашей эры, и являющийся отражением преданий ещё более древних. И также странно слышать, как обвиняют иудейского бога в жестокости и садизме…

Господа! Ветхий Завет был написан задолго до создания Всеобщей декларации прав человека.

Неуместно примерять современные понятия к древним явлениям, в какой то степени не благодаря, а вопреки истории пережившим свою эпоху. Нелепо продираться вглубь веков с мерками, ценностями и понятиями 20 или 21 века!

И даже, если сами евреи до сих пор верят в свою богоизбранность, то просто потому, что по прежнему, считают нынешнего «общего» бога – исключительно своим.

Разве они просили последователей Христа и Мухаммеда принимать его и распространять по всему миру???

Вот такая история с этнографией…

На беду, потому что Бог, который был когда-то их «личным», племенным, национальным богом, стал теперь богом «общим». А вот избранными у него по-прежнему, согласно древним священным книгам, оставались только евреи, потому что первые в него поверили.

Другим народам теперь это кажется несправедливым. Потому как непонятно им, относительно молодым этносам, как это у «общего» единого Бога может быть только один избранный народ? Не понятно – потому что они давно не помнят своих племенных или городских богов, которыми тоже были, когда то избраны.

Итак, истерия вокруг богоизбранности евреев плод – исторического парадокса. Потому что богоизбранность как таковая - это реликт очень древних времён, почти 4000-летней давности, о котором кроме еврейской Библии никто уже и не помнит.

Поэтому еврейский фашизм-шовинизм на основе Торы звучит также глупо, как и обвинения в адрес фараонов в отсутствии в Древнем Египте парламента.

И также для меня дико слышать, как люди обижаются на религиозный текст, созданный задолго до нашей эры, и являющийся отражением преданий ещё более древних. И также странно слышать, как обвиняют иудейского бога в жестокости и садизме…

Господа! Ветхий Завет был написан задолго до создания Всеобщей декларации прав человека.

Неуместно примерять современные понятия к древним явлениям, в какой то степени не благодаря, а вопреки истории пережившим свою эпоху. Нелепо продираться вглубь веков с мерками, ценностями и понятиями 20 или 21 века!

И даже, если сами евреи до сих пор верят в свою богоизбранность, то просто потому, что по прежнему, считают нынешнего «общего» бога – исключительно своим.

Разве они просили последователей Христа и Мухаммеда принимать его и распространять по всему миру???

Вот такая история с этнографией…

Понравилась статья? Поделись с друзьями!